長年、水辺で調査をしていることもあり、これまで数々の“いつの間にやら”を見てきました。

マシジミだと思っていたら“いつの間にやら”タイワンシジミに代わっていたり、ナミウズムシだと思っていたら“いつの間にやら”アメリカツノウズムシに代わっていたり、トウヨシノボリ(当時の呼び方です)だと思っていたら“いつの間にやら”カワヨシノボリに代わっていたり、ヌカエビだと思っていたら“いつの間にやら”カワリヌマエビ属に代わっていたり。

これらはすべて、在来種だと思っていたら“いつの間にやら”よく似ている外来種に代わっていたというお話です。(当時、うっかりトウヨシノボリとして報告しようとした個体が、直前になって誤同定に気づき、カワヨシノボリに修正したような記憶が。。。「関東で突然カワヨシとか出るのホント辞めて欲しい!」って今でも根に持っています。)

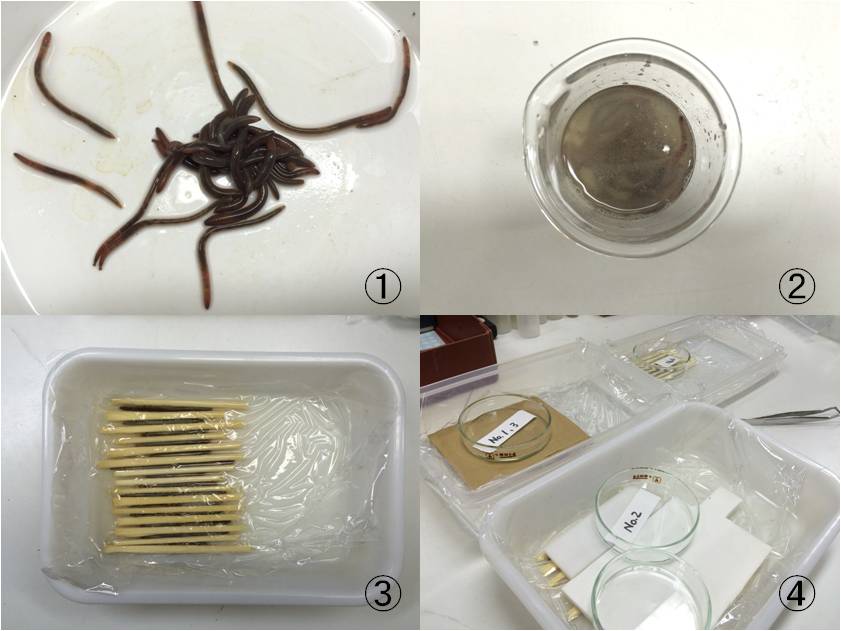

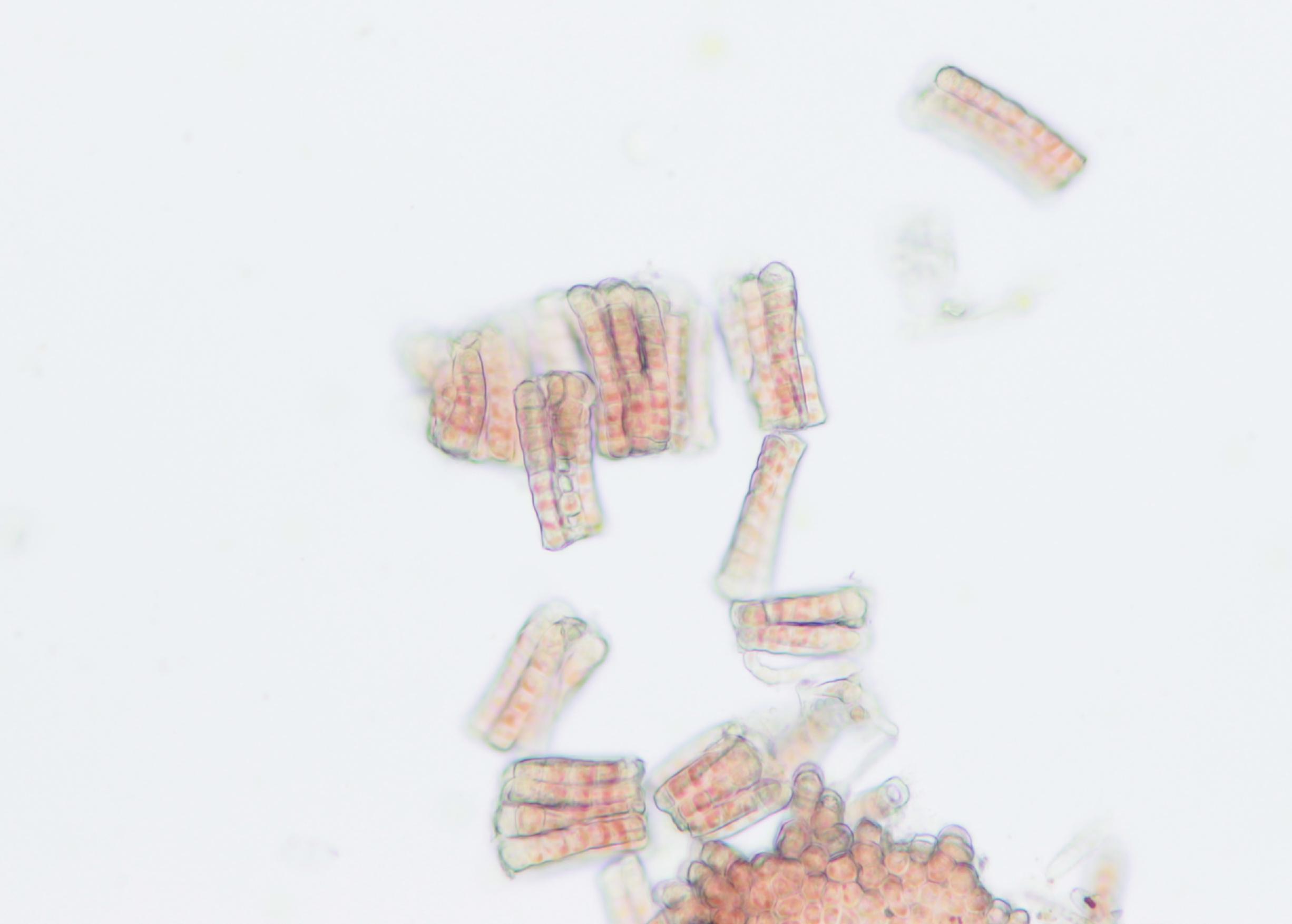

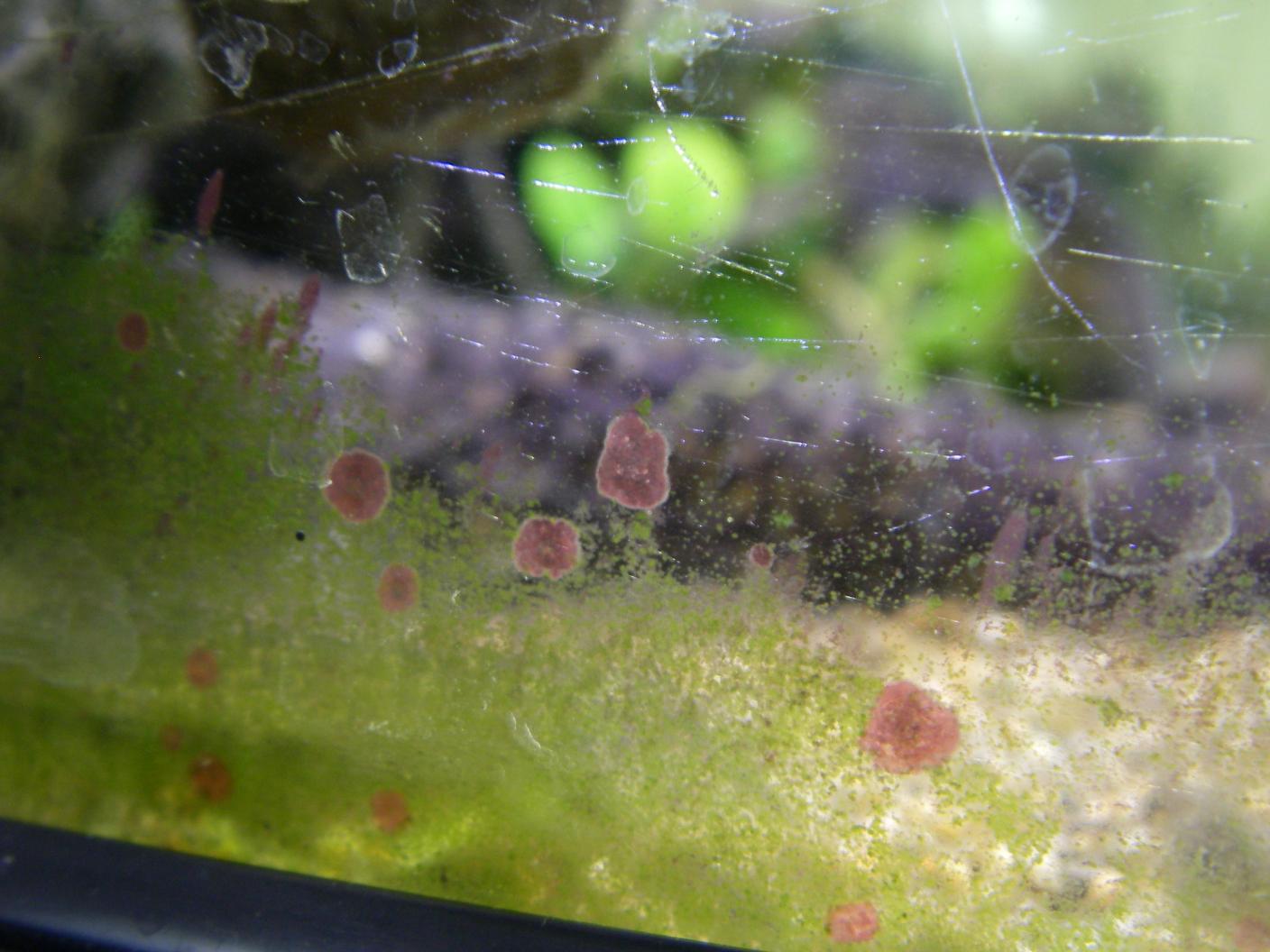

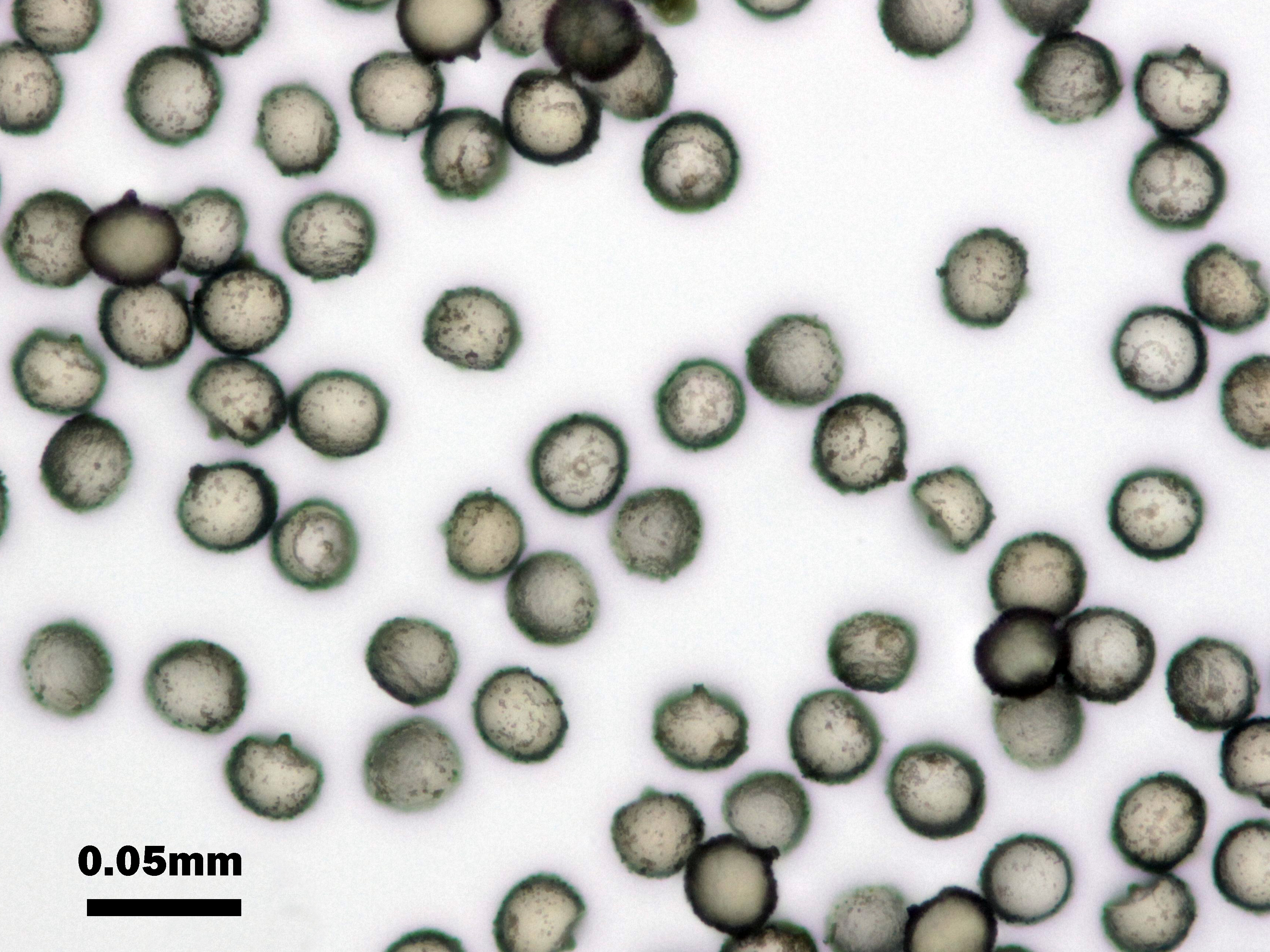

先日は、利根川水系の某所で、スジエビに似た外来種(Palaemonetes sinensis ;下の写真)がたくさんいるのを見つけてしまいました。ここ最近、関東近辺での調査時にしばしば確認はしていたものの、まとまった数の個体を見たのは初めてかもしれません。(しかも抱卵しているし!) これもやがては、上記と同様、在来スジエビだと思っていたら“いつの間にやら”外来スジエビに代わっていたり・・・、の1つの例になってしまうのではないかと危惧しております。

外来性スジエビ近似種 Palaemonetes sinensis

今、巷で話題になっているアリゲーターガーなどと違って、一般には認識しづらいこうした「いつの間にやら系外来種」について、正確に存在を把握し伝えていくことも、われわれ調査屋の大事な仕事のひとつとなっております。

水辺担当:川口(いつの間にやら勤続17年)

最近のコメント