Posted by bioindicator

以前の投稿から、3ヶ月以上が経ちました。はやいものですね。桜も満開となり、意気揚々とブログ再開です。

今回は植物担当KKが、なぜだか昆虫の記事として筆をとらせていただきます。

さて、皆様ご察しのとおり、この業界は年度末になると、様々な業務が仕舞いにむけて、お祭りのように忙しくなります(ブログ更新ができなかった言い訳)。それがひと段落すると、バタバタと休んでいく社員が散見されます。そうやって、次年度への鋭気を養うのであります。そこで私は、魔の山として名高い谷川岳へいってきました〰。

谷川岳は遭難者世界ワースト記録を持つことから、魔の山と呼ばれているのですが、ロープウェイで気軽に森林限界近くまで行ける山でもあるのです。まだ雪がたっぷりと残る早春の谷川岳で春の訪れを感じてきました。

この日は山頂(1,977m)でも10度近い気温でした。そんな暖かい日に、雪の上を歩いていると、普段あまり気にとめていない昆虫達が目に付きます。暖かくなって、動き出しているのですね。わくわくします。

長い触角をヒョロヒョロさせて歩いており、体長が子指の先程あるので、よく気づくのがこちら、ヒメバチ科の一種です。ヒメバチ科のグループはとても大きなグループなので、画像だけでの同定は難しいのです。あしからず。

続いてこちらは、タケカレハ(Euthrix albomaculata directa)の幼虫と思われます。タケカレハはササ類を好むので、雪が溶けて顔を出したササ草地の中から出てきてしまったのでしょう。寒そうですね。あまり動けないみたいで、このあと彼は生涯を全うする(成虫になって子孫を残す)ことができるのでしょうか?人生はハプニングの連続ですね。

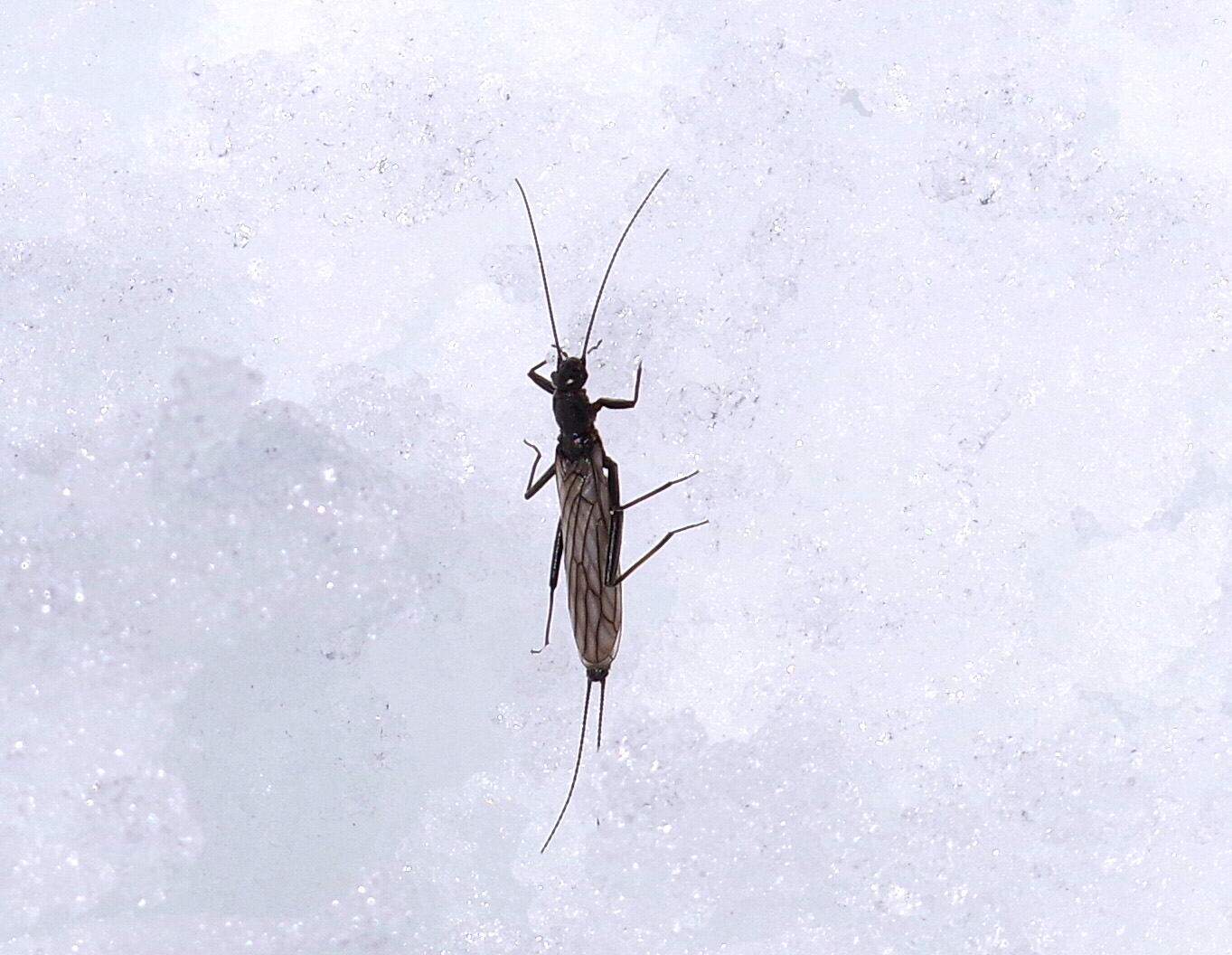

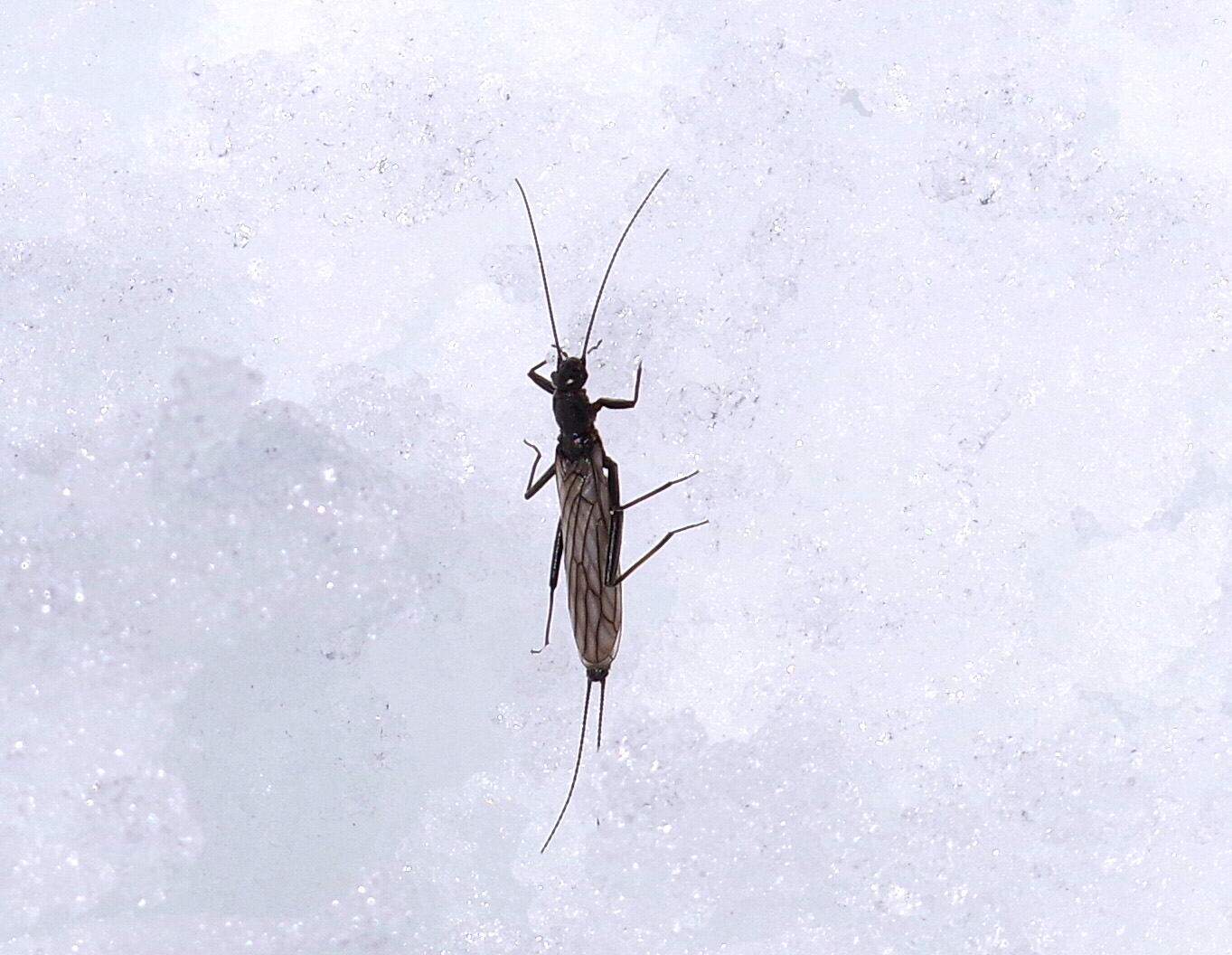

こちらはクロカワゲラ科の一種で、今回雪の上でもっともよくみられた種でした。羽根のデザインがかっこいいですね。登山用品などによくつかわれているナイロン素材X-Pac VX07に似たデザインで、私好みです。

こちらはエグリヒメカゲロウ(Drepanopteryx phalaenoides)。羽根の後部がえぐれているので、エグリ・・・。せっかく枯れ葉に擬態しているのに、雪の上ではまるで逆効果で、とても目立っていました。寒さで動きも遅いし、捕食者にとっては格好の餌食ですね。

最後はこちら、マツヒラタナガカメムシ(Gastrodes grossipes japonicus)。普段はマツの樹皮で生活しているようです。アカマツやクロマツに付いていることが多いようですが、ここは森林限界ですので、ハイマツやヒメコマツにでも付いていたものが飛ばされたのでしょうか。道中見かけたのはこの1個体だけでした。彼は寒そうで、動きも鈍く、「自ら望んでここに来たのではない」と言っているようでした。

谷川連峰の厳しい冬に耐えて、やっと訪れた春です。逸る気持ちを抑えきれずに出てきてしまった昆虫たちのようにはならないよう、我々はしっかり準備をして元気に新年度を迎えたいと思います!

以上、谷川岳雪上昆虫観察の報告でした。

(環境指標生物ひとり登山部kk)

最近のコメント