連日、大雪のニュースが続いています。

東京都心では雪こそ積もりませんが、寒い日が続きます。

この時期になると数年おきに、カエル観察に行く場所があります。

都心からみると、奥多摩まで行かない手前なので「てま多摩」とでも言いましょうか。

今回の舞台はそんな多摩川水系のとある支流になります。

谷の中の気温は昼を回っても5℃前後、天気は良いのですがこの時期の低い太陽光はほとんど注ぎません。

別会社の知人と、沢筋に足を進める休日の午後です。

目的地は流れの合流部付近にある、いわゆる「たまり」。

その場所は以前と大きく変わらずありました。

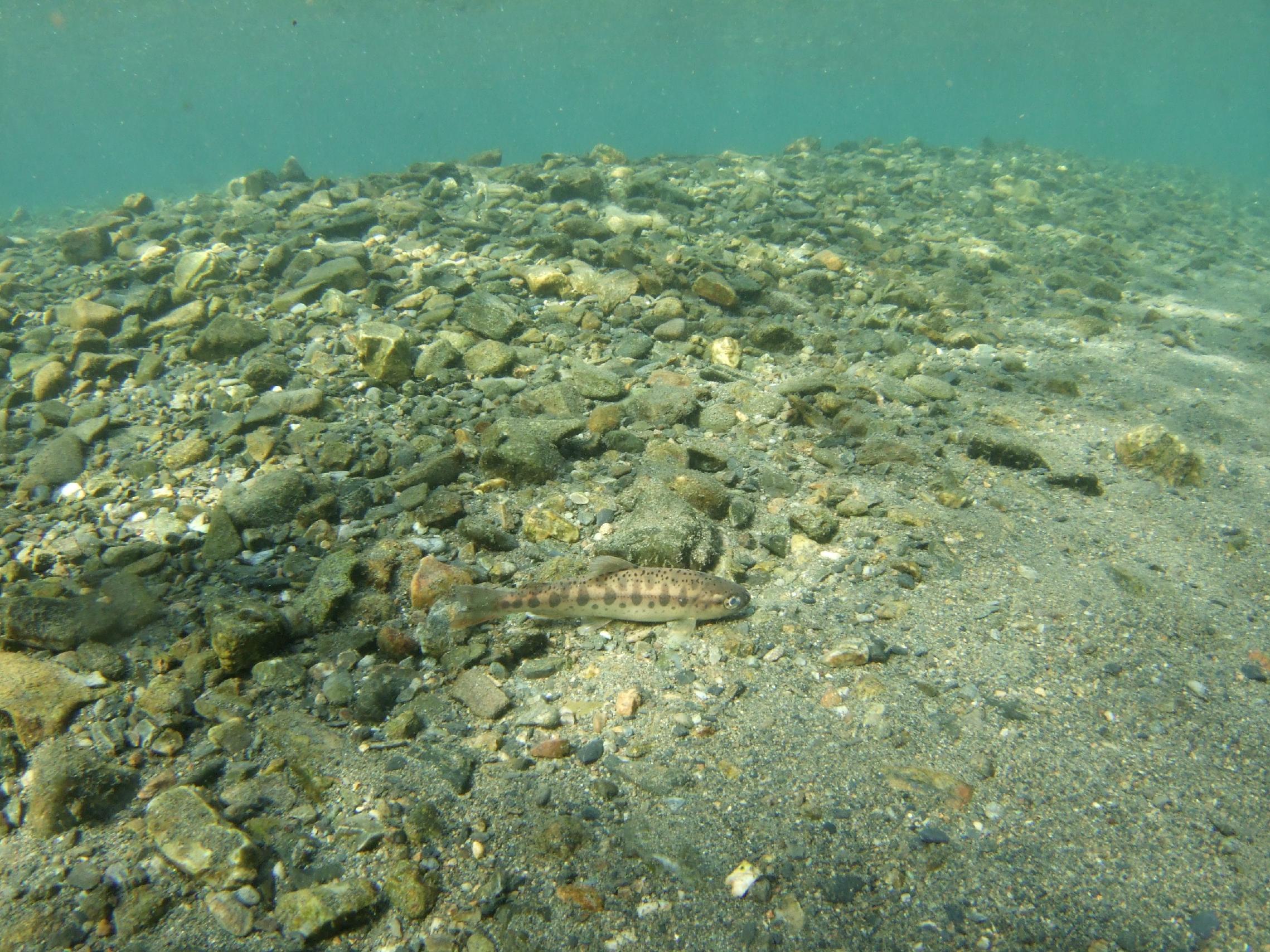

長さ5m幅3mくらいのプールで、水深は約40cm、水の流れが緩やかになり、大きめの岩がいくつか沈んでいます。

そのような環境は渓流内にたくさんあるので、おそらく他の場所でもよいのでしょうけれど、なにぶんアクセスがよいので、ついつい楽をしてしまいます。

到着するとすぐに川底に沈む「お宝」を発見しました。

数匹の「ナガレタゴガエル」が我々の気配に気づいて、岩陰や落ち葉の中へモゴモゴと隠れていきます。

このカエルは渓流に生息し、2~4月に産卵する種で、生きものとしては比較的最近になってから、名前がつけられたカエルです。

この渓流でも、どうやら今年も無事に繁殖期が始まったようです。

卵でお腹がパンパンに膨らんだメスに、ぶよぶよのオスが必死でしがみついています。

そのたまりでは、産み出された卵はまだ確認できなかったので、少しだけ時期が早かったかもしれません(2月11日)。

昨秋、個人の趣味で購入した一眼用のハウジングにて、冷水に手を突っ込んで水中撮影を試みました。

かじかんで思うように動かない指先に季節を感じました。

ナガレタゴガエルのペア

カメラ機種 : SONY ILCE-6000

レンズ:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

露出制御モード : プログラムAE

レンズの焦点距離 : 30.00(mm)

シャッター速度 : 1/60秒

レンズF値 : F5.0

露光補正量 : EV0.0

フラッシュ : 強制発光・リターン不検出

ISO感度 : 2500

トリミング:あり

両生類・爬虫類、哺乳類担当 釣谷洋輔

最近のコメント