生きものの名前というのは、人間が勝手につけたものです。

沢山の生きものを、色々な国の人がそれぞれの国の言葉で呼んでいます。日本にも「標準和名」というものがありますが、これは外国の人には伝わりません。

そこで特定の生きものを世界共通の呼び名で統一するために、「学名」というものが存在します。そして、「学名」や「標準和名」は分類の研究によって、変化していきます。

生物分類学は時代の技術や研究者の考え方によって、ひとつの種にまとまったり、分化したりを繰り返してきました。

現段階の荷物整理で、段ボールの中の荷物ひとつひとつに名前をつけているようなものです。50年後、100年後にはまた違う整理がなされているかもしれません。

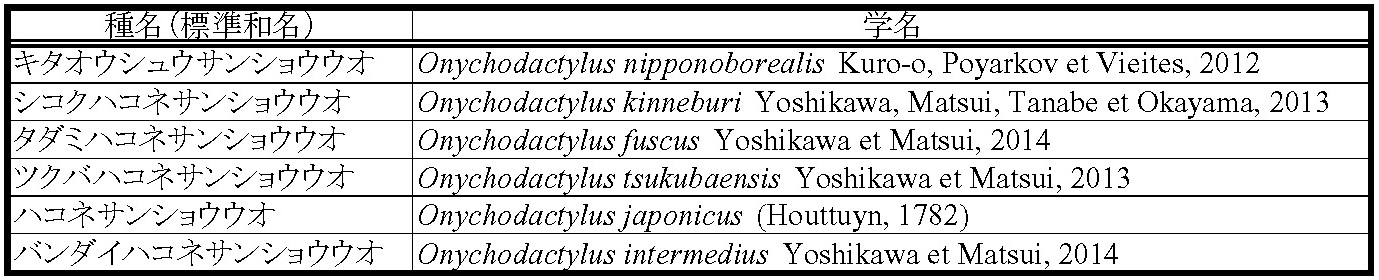

例えば、今から10年ほど前までは、日本のハコネサンショウウオは東北地方から中国・四国地方まで分布するOnychodactylus japonicusという学名の1種のみでした。

しかし、分類の研究が進むにつれて、2019年5月現在では、以下の6種にまで分かれました。

※「日本産爬虫両生類標準和名」(2019年、日本爬虫両棲類学会)に準拠。

それぞれに分布域や外部形態、遺伝的な違いなどが認められ、比較的最近になって種として分化しました。

今後もさらに分かれていくかもしれません。

上記のハコネサンショウウオ属はいずれも主に山地の渓流およびその周辺の森林に生息するサンショウウオで、土壌動物や小型の昆虫類・クモ類などを捕食します。普段は石や落葉、倒木の下などに身を隠しながら生活しています。

驚くべき事に成体には肺がなく、皮膚呼吸のみで生活しているため、乾燥にはとても弱い両生類です。

卵から幼生そして成体になるまでは約3年間水中で過ごすため、生息している渓流では一年中幼生がみられます。

今回はゴールデンウィーク中に、まだみたことがないツクバハコネサンショウウオを探しに行ってきました。

和名には2つ地名が入っていて分かりにくいのですが、筑波山の周辺にのみ生息している箱根山椒魚ということです。

特に分布域が狭いうえ、砂防事業による生息地の乾燥化や林道による分断・消失、また愛好家や販売目的による業者の密猟などの影響が懸念されています。

2015年には国内希少野生動植物種に指定され、卵も含めて捕獲・譲渡などが原則禁止されています。

環境省レッドリストでは絶滅危惧ⅠA類、茨城県レッドリストでは絶滅危惧ⅠB類とされており、希少な部類のハコネサンショウウオです。

今回、成体は初めてみましたが、その特徴のひとつは他のハコネサンショウウオと比べて短い尻尾です。

これが、ツクバハコネサンショウウオ(茨城県)。

そしてこれがハコネサンショウウオ(山梨県)。

同じような姿勢なので、やはり尻尾が短いことが分かると思います。

同じ種類と言われている生きものも、よく観察すると実は違う種類なのかもしれません。今後も両生類・爬虫類の分類から目が離せません。

両生類・爬虫類、哺乳類担当 釣谷洋輔

最近のコメント