Posted by bioindicator

8月26日~27日に、2024年度の社員研修を実施しました。実施場所は山梨県富士川町にある平林地区。棚田の景観の美しいステキなところです。今年の研修のテーマは、「人と生きものを繋ぐ仕事人、さらに磨きをかける」。初日に平林地区において象徴的景観でもある棚田まわりを中心に生きものの調査を行って結果をとりまとめ、2日目にとりまとめた内容を元に生物多様性と農業や生活の営み、景観の保全などについて整理し、平林地区にお住まいの方を招いて発表するという流れです。必ずしも自然や生きものに詳しくない方々に、結果のポイントを包括的に捉え説明するということを、プロのファシリテーターさんのアドバイスのもと実施しました。

以下、参加者の中ではわりとベテラン(日本語に翻訳すると年寄り)にあたる社員のメモ書きです。うろ覚えの部分あります。

【1日目】

9:00頃:甲府駅集合後、レンタカーにて現地へ移動。ノロノロ台風10号はまだはるか西にいて、天気は良いがとにかく暑い。

棚田の景観が美しい平林集落

棚田の景観が美しい平林集落

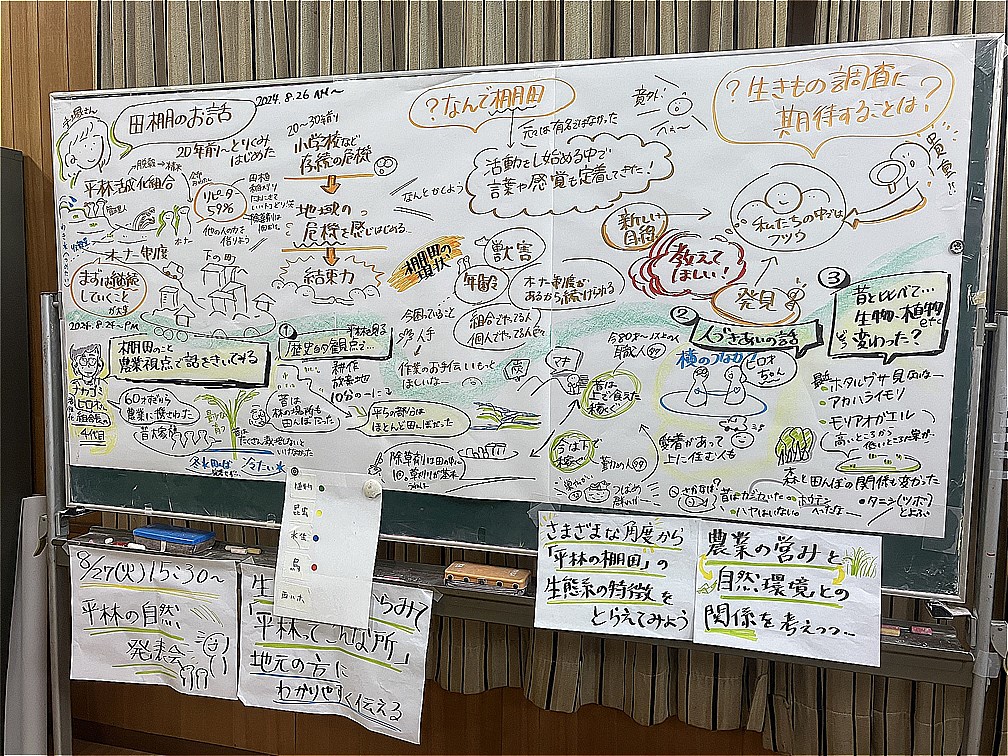

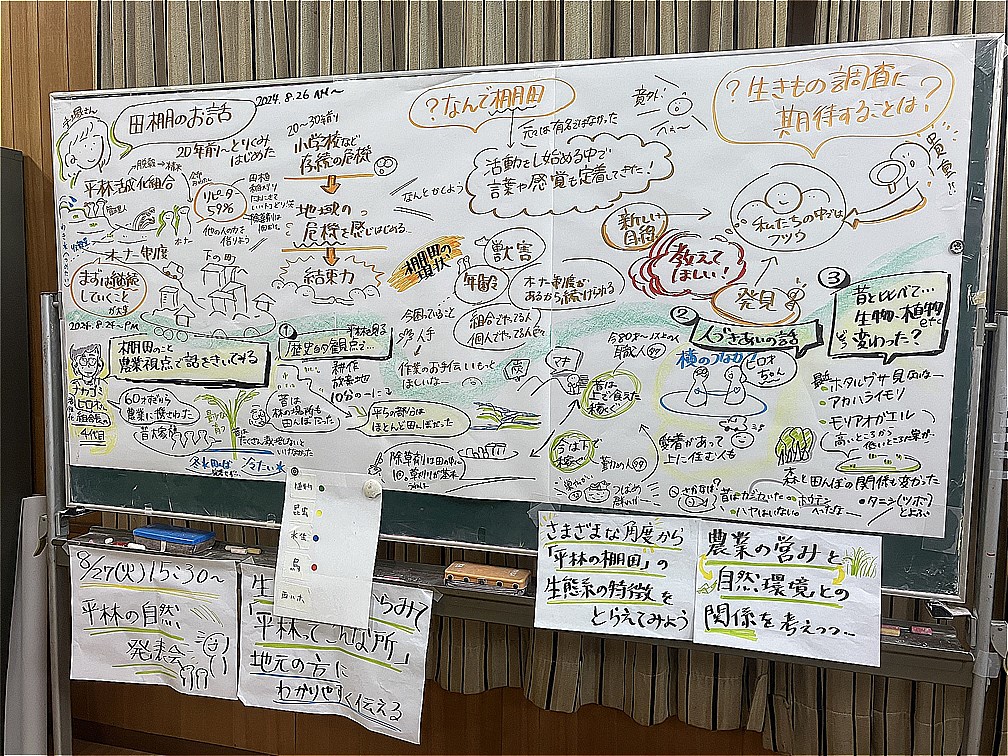

10:00頃:平林公民館にてオリエンテーション開始。ファシリテーターさんの進行のもと、研修の流れなど説明。模造紙に文字やイラストを次々と描いていくプロのファシリテータさんのグラフィック技術がすごい。

12:00頃:昼食後、3チームに分かれて、フィールドに出て生物調査開始。開始直後(ていうか開始前?)に、〇〇〇ガムシをつかまえたと小躍りする調査員1名あり。とにかく、若い人が生き生きと調査をしている姿が印象的。ベテランは若い人に少々まかせ気味かな??

生きもの調査が始まった

生きもの調査が始まった

15:30頃:再び公民館に戻って、チーム毎に調査結果の整理と共有。途中、平林地区の活性化組合の組合長さんを招いて貴重なお話を聞かせていただいた。地元愛あふれるお話に感銘。

お話の概要など(それにしてもファシリテーターさんのグラフィック技術がすごい!)

お話の概要など(それにしてもファシリテーターさんのグラフィック技術がすごい!)

18:00頃:宿泊施設である平林たはたの宿にて、バーベキュー開始。日が落ちると気温は心地よく快適。美味しいお肉とお酒をいただきました。バーベキューをやっている横で昆虫のカーテンライトトラップを始めるところが、ふつうとは違うところ。蛾の話で一部の人が盛り上がる。

バーベキュー会場横で怪しげに輝くカーテンライトトラップ

バーベキュー会場横で怪しげに輝くカーテンライトトラップ

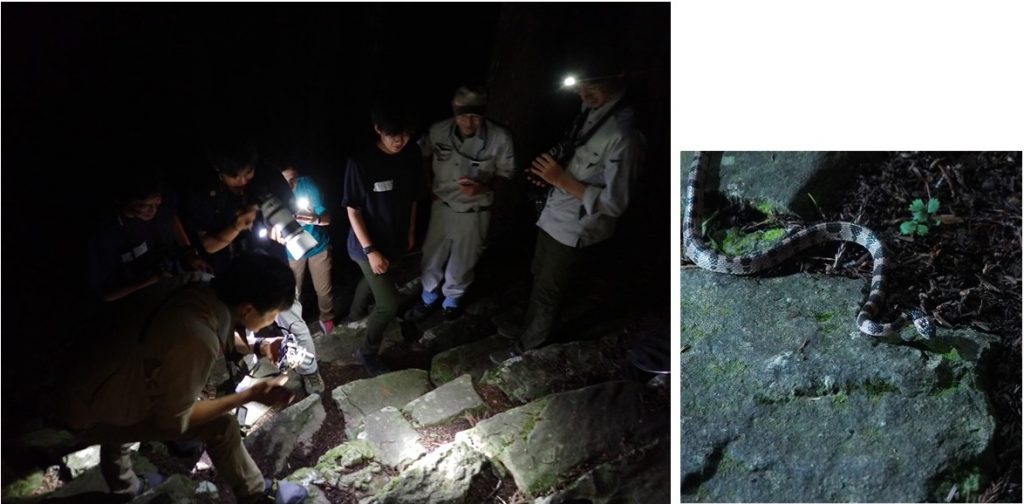

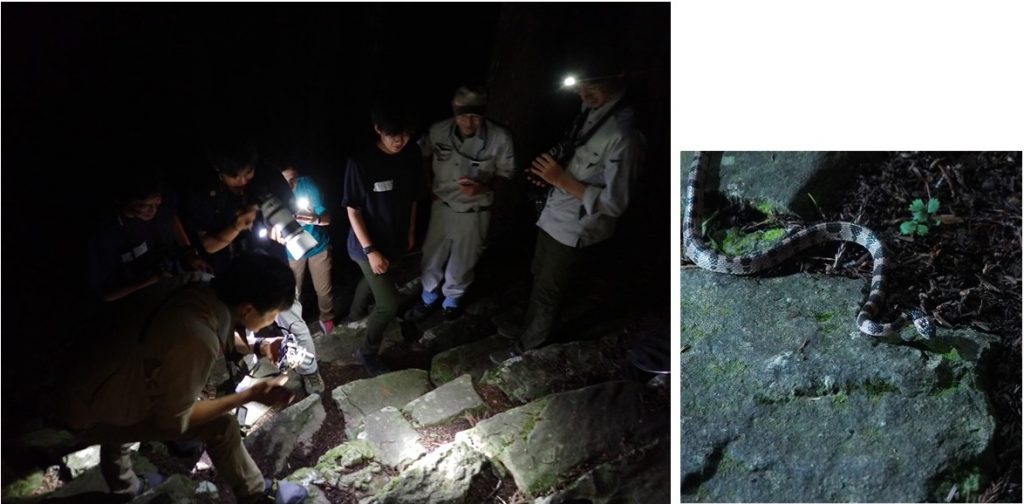

20:00頃:神社の森にムササビを探しに行くチーム(大人数)と、夜のため池にゲンゴロウを探しに行くチーム(少人数)が出発。(私はそのままバーベキュー会場でダラダラ。)ムササビチームは、ムササビは見られなかったもののシロマダラ(夜行性のヘビ)を見つけたと喜んで帰ってきた。ゲンゴロウチームは、池にはまって濡れながらも目当てのゲンゴロウ類が採れたと喜んで帰ってきた。めでたしめでたし。(もちろん住民の皆様の許可を得ての行動です。)

ムササビチームがシロマダラを見つけた!

ムササビチームがシロマダラを見つけた!

【2日目】

7:00頃:起床後、朝ご飯。ノロノロ台風10号はまだ来ないけど雨が降り出した。でもまあ今日は概ね屋内なので問題なし。

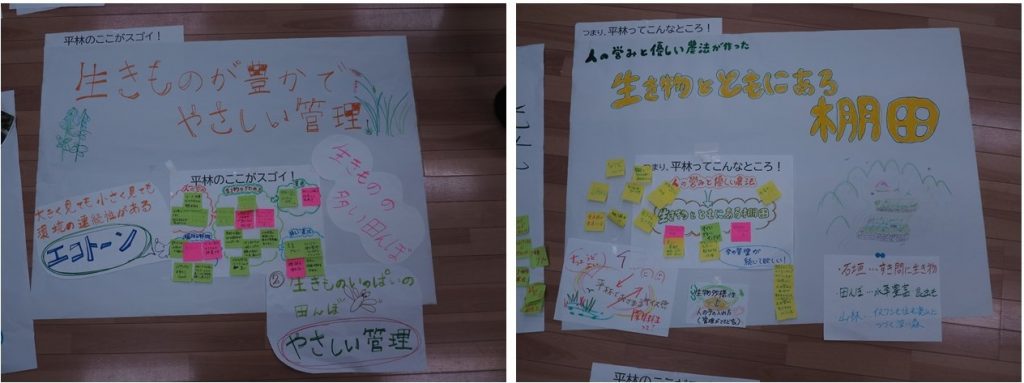

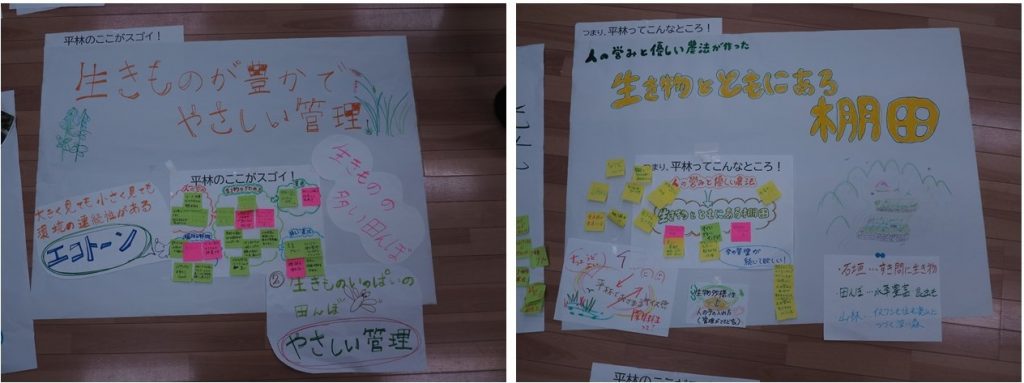

9:00頃:平林公民館に集合。本日の流れの説明を受けた後、チーム毎に情報を整理してプレゼン資料(模造紙に手書き)を作成開始。漢字は書けないしイラストは描けないし。パワポを使えないプレゼン資料の作成に苦労する。チーム毎に整理したものを発表。

手作りプレゼン資料の一部

手作りプレゼン資料の一部

13:00頃:昼食後、午前中にチーム毎に整理したものを1つにまとめあげる作業をする。それにしてもフィールド活動が大好きな人たち。屋内作業中心の今日はどうかなと思いきや、皆さん熱心に取り組み、活発に議論を交わしていたのが印象的。

15:30頃:いよいよ平林地区の住民の皆さんを招いて結果発表。雨天の足元の悪いなか、思っていたよりも多くの方々に来ていただいて恐縮。若干の緊張も住民の方々の熱意に助けられて、調査結果の共有、情報交換が楽しく有意義に行われた。

住民の皆さんを招いての発表会

住民の皆さんを招いての発表会

16:40頃:住民の皆さんが帰られたあとに研修のふりかえり。“人と生きものを繋ぐ仕事人”として、少しは磨きがかかったかな。

17:00頃:無事に終了して解散。さんざん楽しんでいたわりにみんな帰路につくのが早い。企画・運営してくださったスタッフ、そしてなによりも平林地区にお住まいの皆さまに感謝。

「人の営みと優しい農法が作った、生きものとともにある棚田」

「人の営みと優しい農法が作った、生きものとともにある棚田」

【追記】

実はこれで終わりではなく、これから調査結果をとりまとめないといけない。

以上

社員研修ブログ担当:ぐっさん

最近のコメント