今年も土用の丑の日が近づいてきました。毎年この時期になると、スーパーには蒲焼の香ばしい匂いが漂い、夏の風物詩として親しまれているうなぎの蒲焼が所せましと並べられます。

筆者もうなぎは大好物で、重箱に入った蒲焼の写真だけでご飯が何杯でも食べられそうなくらいです。しかしいま、うなぎをめぐって世界で起きていることを考えると、おいそれとは口にできなくなってきています。

【世界のウナギに起きている異変】

ヨーロッパでは、かつて豊富にいたヨーロッパウナギが乱獲と環境変化により激減し、2008年にIUCN(国際自然保護連合)によって絶滅危惧IA類(CR)に指定されました。2010年にはワシントン条約の付属書IIに掲載され、国際取引が厳しく規制されるようになりました。2014年には私たちになじみ深いニホンウナギも、アメリカウナギとともに絶滅危惧IB類(EN)に指定され、その危機が広く世界に知られるようになりました(※1)。そして今年6月、EUから、「世界の既知のウナギ類全てをワシントン条約附属書IIに掲載すべき」との提案があり、その是非が議論されています(※2)。

【世界のうなぎを食べつくす日本人?!】

このように、世界中でうなぎが激減している背景をどのように考えたらいいでしょうか。

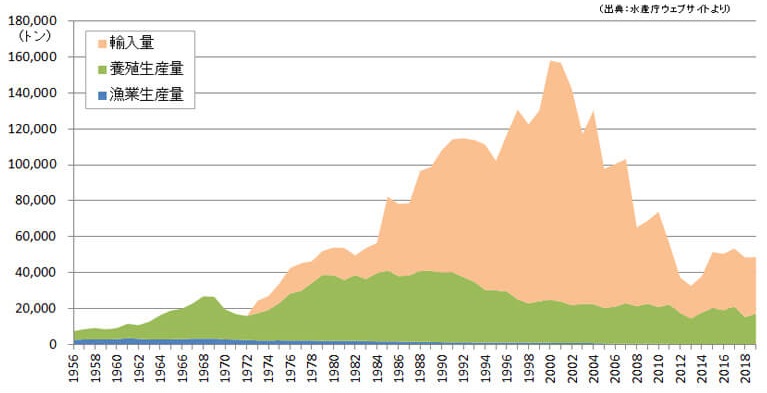

ヨーロッパウナギの減少傾向は1960年代には始まっていたようですが、とくに1990年代以降、以下のグラフに示されるような日本市場でのうなぎ需要の高まりにより、中国・台湾などの養殖業者がヨーロッパウナギの稚魚を輸入・養殖して日本に輸出したことが大きく関わっていると言われています。日本のうなぎの消費量は、1970年代以降の輸入量の増加とともに、まさに「うなぎのぼり」に増加して、2000年前後のピーク時の消費量は、世界の7割に相当したと推定されています(※3)。

また、2024年に中央大学が行ったDNA調査では、日本国内で販売されているうなぎの蒲焼の約4割がアメリカウナギであることがわかりました(※3)。ヨーロッパウナギの輸出が規制されて以降、東アジアへのアメリカウナギの輸出量が激増しており、アメリカのウナギの命運も気になるところです(※5)。

こうしてみると、日本のうなぎ食文化の需要が、世界中のウナギをイナゴのように食べつくしてきたような構図に見えてきます。産業を守りつつも、EUの提案するような適正な資源管理を徹底しなければ、いずれ世界中のウナギが枯渇し、結局は我が国の関連する産業も、うなぎの食文化自体も存続できなくなってしまうのではないでしょうか。

【なぜ「長い目で見て合理的なこと」は実現されにくいのか】

しかし日本政府は、ニホンウナギは中国や韓国、台湾とともに管理しており「絶滅の恐れはない」として、規制には否定的です(※6)。けれども、その主張には科学的根拠が示されているとは言いがたい一方、前述のように多くの専門家は科学的データに基づき「このままでは、ニホンウナギも遠くない将来に本当に絶滅してしまうかもしれない」と危機感を示しています。

こうした状況を見ていると、政策の合理性と、政治の現実との間に横たわる深い溝、いわゆる「政策と政治の乖離」を感じます。科学的に合理的な政策が、政治的な都合によって押し流される例はウナギに限りません。少子化、格差、原発、教育、年金、環境問題など、いま私たちに閉塞感をもたらす多くの問題に共通する根源的な課題に思えます。本来科学的根拠や長期的な視点に基づいて決められるべき政策が、目先の分かりやすい成果や選挙への影響を優先する政治によって歪められてしまう構造です。実際問題、環境政策や持続可能な産業支援を本気で進めようとする政治家が、選挙では勝ちにくいという現実がある一方、すぐに結果が出る政策展開の方が支持されやすいという構造的な問題があります。あまつさえ選挙が近づけば、票を意識した発言や決定が優先され、長期的な国益や環境保全は後回しにされてしまいがちです。けれども、そうした近視眼的な判断の積み重ねが、将来の世代に深刻なツケを回すことになるのです。

ニホンウナギを将来に残すかどうかは、単なる食文化の問題ではありません。それは「目先の利害を超えて、未来に責任を持てるか」という、社会全体への問いかけです。わたしたちが未来に何を残せるか、その一端を決めるのは政治であり、明確な意思を持って選ばなければいけないと強く感じます。

【若い人ほど、選挙へ】

さて7月3日、参議院選挙が公示されました。土用丑の日が明けた7月20日が投開票日であることに、なにか因縁めいたものを感じるのは私だけでしょうか。

若い人にこそ、選挙には万難を排して票を投じてほしいと祈るような気持ちでいます。これからの社会を長く担っていく若い世代の投票率が上がることは、長い目で見て持続可能な政策を後押しする大きな力になるからです。

もし、候補者選びにピンと来ないと感じている方がいたら、ぜひこう問いかけてみてください。「この人は、30年後、50年後の未来を生きる私たちのこと、100年先の日本のこと世界のことを、本当に考えているだろうか」と。若い人たちの政治参加さえあれば解決するという簡単な話ではありませんが、それは大切な一歩であることに間違いありません。

(代表 高木圭子)

※1 ウナギをめぐる状況と対策について(水産庁)

https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/meguru.pdf

※2 ウナギの国際取引規制提案へ EU、ワシントン条約で(東京新聞)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/414685

※3 人とウナギの歴史(WWFジャパン)

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3677.html

※4 WWFジャパンと中央大学、ウナギの取引と流通の最新動向をまとめたファクトシートを共同発表(WWFジャパン)

https://www.wwf.or.jp/press/5981.html

※5 新たな消費者ターゲットとしてのアメリカ産ウナギ ~東アジアへの養殖用アメリカ産ウナギ稚魚の輸入量が過去最高を記録~(中央大学)

https://www.chuo-u.ac.jp/english/news/2023/12/69034/?utm_source=chatgpt.com

※6 小泉農相 EUの“ニホンウナギ規制”提案に反対働きかけへ(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250627/k10014846101000.html

最近のコメント